2018中國國際肥料發展與貿易論壇在上海如期開幕,會上,鄭州大學的許秀城教授,做了關于肥料領域顛覆性技術創新的報告,讓記者感受頗多。

眾所周知,中國的化肥使用量很大,不合理的用肥習慣導致了較多的土壤和環境問題,但很少有人能明確的知道,我們到底用了多少肥,到底“量”大了多少?許秀成教授給出了一組數據,讓記者有些震撼,2012年,中國大陸占世界19%的人口,生產了占世界29%的化肥產量,使用了占世界33%的化肥消費量,我們的施肥水平是世界平均水平的4倍,當然,我們的谷物單產也是世界平均的153%,看起來還算正常水平的數據,其實經不起比較!

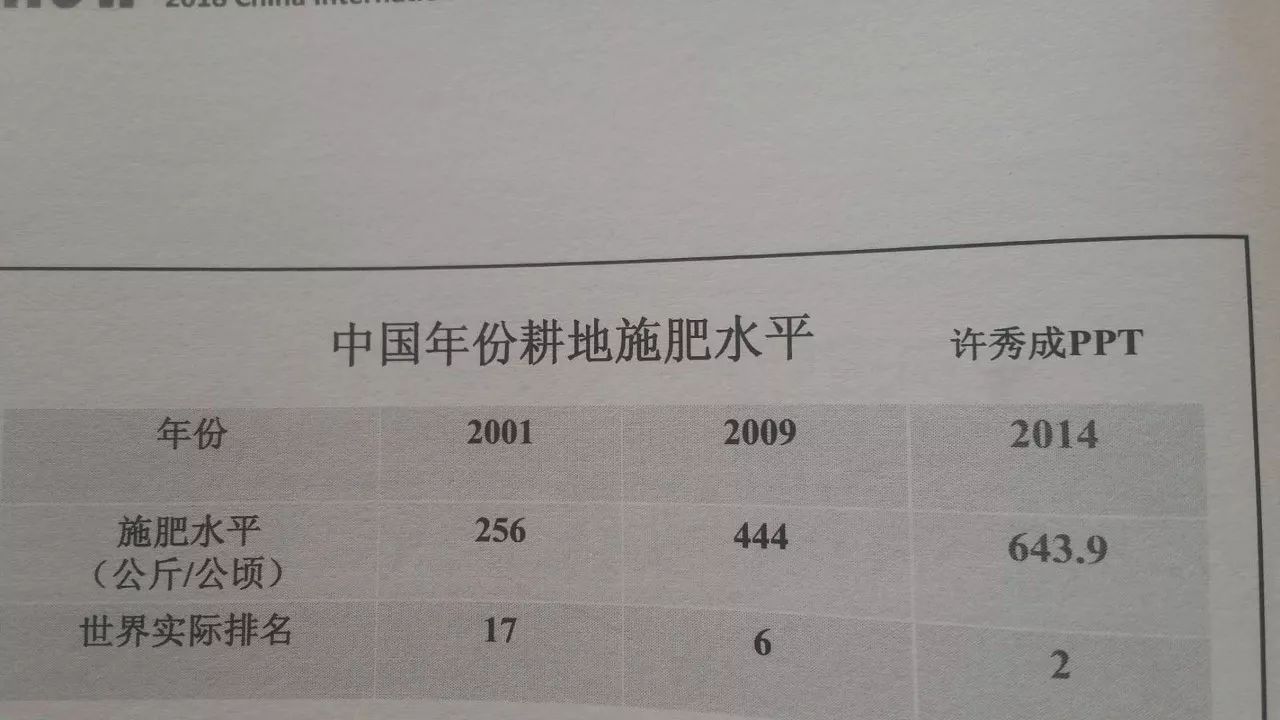

我國的施肥水平是美國的414%,單美國的谷物單產卻是中國的127%,2014年,中國單位面積耕地施肥水平是643.9公斤/公頃,是世界平均139.4公斤/公頃的462%,是美國131.2公斤/公頃的491%,我們一直在用著超量的肥,生產著高于世界平均水平的糧食,但是我們的肥料利用率低,自然,綜合的施肥水平就落后了,而這其中,氮肥的過度施用尤為突出。

據統計,2014年,中國的氮肥施用量為422.2公斤/公頃,為世界平均85.8公斤/公頃的492%,高達5倍之多,氮肥施用量過多,會導致作物纖維素含量低,容易誘發病蟲害,而且近20年來氮肥的過量施用,導致中國土壤的PH值下降了0.5個單位,也會引發水體富營養化、農藥用量過多等問題。所以,今年的兩會,農業部部長韓長賦答記者問時,給出了三句話:“我國糧食確實是連年豐收,而且登上了一個很高的臺階”、“化肥確實是對糧食的增產發揮了重要作用,但是不能說是化肥‘喂出來’的”、我們的化肥確實用得多,要減量”。

作為農業必需品,化肥為植物提供氮磷鉀,是我們增產增收、保障食物供應的重要的手段,如今是“量”可減,也必須減,想要增產增收的關鍵就成了提高肥效、藥效,而想要提高肥效、藥效,就離不開技術性創新,會上許秀成教授發表了自己的看法,認為肥料創新包括可從兩個大方面著手,一是肥料領域要創新,二是要優化未來農業的農業投入品!

肥料領域的創新第一是指觀念的創新,認為:(1)創新可能性是用更少的肥料,有更高的能量利用率,使作物高效生長;(2)應該與影響植物生長的其他因素集合才能達到最大效果。提及肥料創新,眾說紛紜,許教授的這兩個觀念可謂是“撥開云月見日明”,這兩個觀念可以做主要著力點的。第二是理論創新,比如“宇宙同源”、“動植物同理”等。第三是以化學肥料為基礎,與物理因素相結合,借助高新技術手段的創新,這可以是以后技術創新的主要手段!

關于優化未來農業的農業投入品,認為肥料提質增效不能再限于肥料自身,應該要擴展到一切能影響作物生長的整個農業投入品,包括:(1)環境,比如有些推動波等,據了解,墨西哥農業專家坎德拉里奧·拉米雷斯就發現,音樂也有肥料功能,可以使種植的蔬菜產量增長3倍;還有LED燈,也適合作物生長需要,為其創作良好的生存環境;(2)肥料,比如緩控釋肥的應用、可降解包膜緩控釋肥的應用、包裹型復合肥的應用等都可以大大提高肥效和利用率;(3)抗體,包括生物刺激劑等一系列不直接發揮作用,去提高植物自身抗體的東西應用、微生物與小分子碳等;(4)農業大數據的構建,主要是指測土配方施肥、智能配肥等精準高效的利用方式。

現在,一切能提高肥料效能的農業投入品聯盟—綠蘿(農投)聯盟已經成立,他們有著自己明確的目標:至2030年使中國的化肥使用量比2016年減少一半,爭取每年為國家、肥企、農民減少開支2400億元!真心希望綠蘿(農投)聯盟能越做越好,“減肥增效”取得更好的成果!